文章摘要:入河排污口的管理是水环境保护中的重要环节,随着水污染问题的日益严重,如何有效治理和管控入河排污口,已成为各地政府和环保部门亟需解决的难题。本文从四个方面对入河排污口管理的有效策略与实践探索进行详细探讨:首先,分析了入河排污口管理的政策框架与技术手段;其次,研究了排污口的监测与数据管理,强调信息化建设的重要性;接着,探讨了生态修复与治理技术的创新路径;最后,提出了公众参与与社会合作的重要性。文章结合当前实际案例,阐述了多种策略在水环境保护中的实际应用,旨在为实现入河排污口的有效治理提供创新性思路与实践经验。

1、政策框架与技术手段的优化

入河排污口的管理首先离不开政策的引导与法律的保障。近年来,国家和地方政府已逐步出台了一系列关于水污染防治的法规和政策文件,明确了排污口的设立标准、排放限值和监控要求。这些政策的实施有效规范了排污口的管理,推动了排污行为的规范化。然而,仅有政策支持仍然不足,必须结合现代技术手段,才能真正实现排污口的有效治理。

技术手段的应用,尤其是监测技术和信息化系统的建设,为入河排污口的管理提供了强大的支持。例如,利用无人机和遥感技术对排污口进行实时监控,可以有效提高排污口的识别与监测效率;而通过大数据平台,可以将各类排污口的实时数据进行整合和分析,为决策者提供科学依据,确保政策的精准实施。

此外,先进的水质监测技术也是入河排污口管理中的关键技术之一。通过智能传感器和在线监测设备,可以实时监测水体中的污染物浓度及变化,及时发现污染源并采取应急措施。这样,不仅可以有效控制污染源,还能为水环境保护提供更加可靠的数据支持。

2、排污口监测与数据管理的重要性

入河排污口的管理不能脱离科学的监测与数据管理。监测系统的建立和完善,是实现精准治理的前提。首先,监测系统应当具备全面性和实时性,能够对所有入河排污口进行24小时不间断监控,捕捉水质数据的变化趋势。

其次,数据的管理和分析同样至关重要。通过建立统一的排污口数据平台,整合各类监测数据,并利用云计算和人工智能技术对数据进行分析,可以实现更加高效的决策支持。通过数据分析,不仅能够快速识别污染源,还可以对排污口的排放情况进行预测,提前预警污染风险。

在数据管理方面,透明度和公开性也是不可忽视的因素。为确保公众和环保组织能够及时掌握水质状况,一些地方政府已经开始推行排污口监测数据的公开,向社会公众实时公布水质数据和污染源信息。这不仅增强了政府和公众的互动,也加大了违法排污的违法成本。

3、生态修复与治理技术的创新路径

入河排污口治理不仅是减少污染物排放的问题,更涉及水生态修复和环境恢复。随着生态文明理念的深入人心,生态修复已逐步成为水环境保护的核心手段之一。针对入河排污口带来的水体污染,科学的生态修复技术可以有效恢复受污染水体的自净能力。

一种常见的治理措施是通过生态湿地修复技术,利用湿地植物和微生物的天然过滤功能,处理入河排污口排放的污染物。此外,人工浮岛技术和生态护岸等手段,也能够在不破坏生态环境的前提下,改善水体质量,恢复水生生物的栖息地。

不仅如此,近年来,结合人工智能和遥感技术的创新治理模式也开始应用于生态修复过程中。例如,利用智能机器人对污染水域进行自动清理,或使用遥感技术对生态修复效果进行实时监控。这些新技术不仅提高了修复效率,还降低了人工成本和环境干扰,成为水环境治理的创新路径。

4、公众参与与社会合作的推动

水环境保护不仅是政府和环保部门的责任,公众的参与和社会各界的合作同样至关重要。首先,公众参与能够提高水污染治理的透明度和公众意识。通过开展环保宣传活动,鼓励居民和企业举报违法排污行为,有助于发现潜在的污染源,及时采取应对措施。

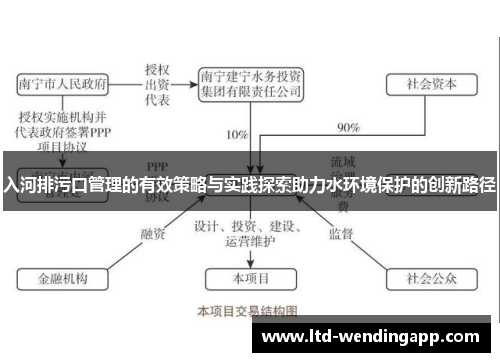

同时,社会合作机制的建立,可以有效整合各方资源,共同推进排污口管理工作。社会组织、企业、科研机构等各方力量的协作,可以共同开展技术研发、管理创新和污染治理工作,推动入河排污口管理取得更大的成果。

通过建立多方合作机制,政府、企业与社会组织之间的协作能够形成强大的合力,不仅提升排污口管理的效率和效果,还能激发社会对水环境保护的责任感,为水质改善提供源源不断的动力。

问鼎娱乐app

总结:

综上所述,入河排污口的有效管理不仅仅依赖于政策与法律的框架,更需要依托先进的技术手段、精确的数据管理、生态修复的创新路径以及公众参与的广泛支持。通过这四个方面的有效结合,可以为水环境保护提供强有力的支撑,推动我国水环境治理迈上新的台阶。

未来,随着科技的不断进步和社会各界的积极参与,入河排污口的治理将在精细化管理和创新技术的推动下,迎来更加美好的水生态环境。通过完善治理体系和加强社会合作,相信我们能够走出一条符合国情、具有可持续性的水环境保护之路。